Ugo Mulas

Ugo Mulas nasce il 28 agosto 1928 a Pozzolengo, in provincia di Brescia. Dopo il liceo classico, nel 1948 si trasferisce a Milano, dove lavora come istitutore per mantenersi agli studi di giurisprudenza. Tuttavia, il suo interesse per l’arte lo porta a iscriversi tra il 1951 e il 1952 a un corso serale di disegno di nudo all’Accademia di Brera. Nello stesso periodo inizia a frequentare il bar Jamaica, luogo di incontro di artisti e intellettuali. Conclude gli studi in giurisprudenza ma sceglie di non laurearsi, dichiarando: “[…] perché temevo che mi sarei lasciato condizionare per sempre […] ho preferito rischiare di fallire di diventare uno spostato, uno senza mestiere […]”.

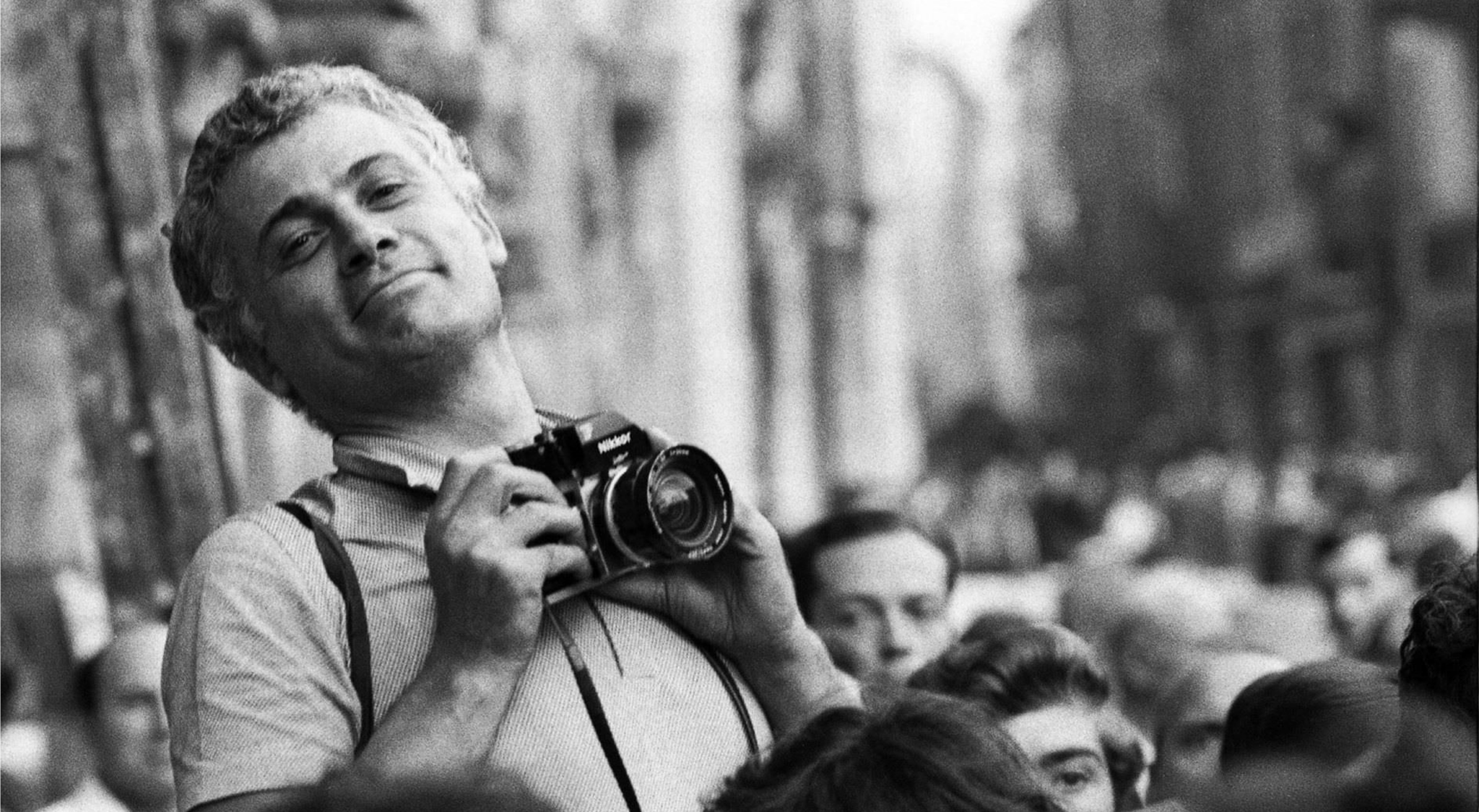

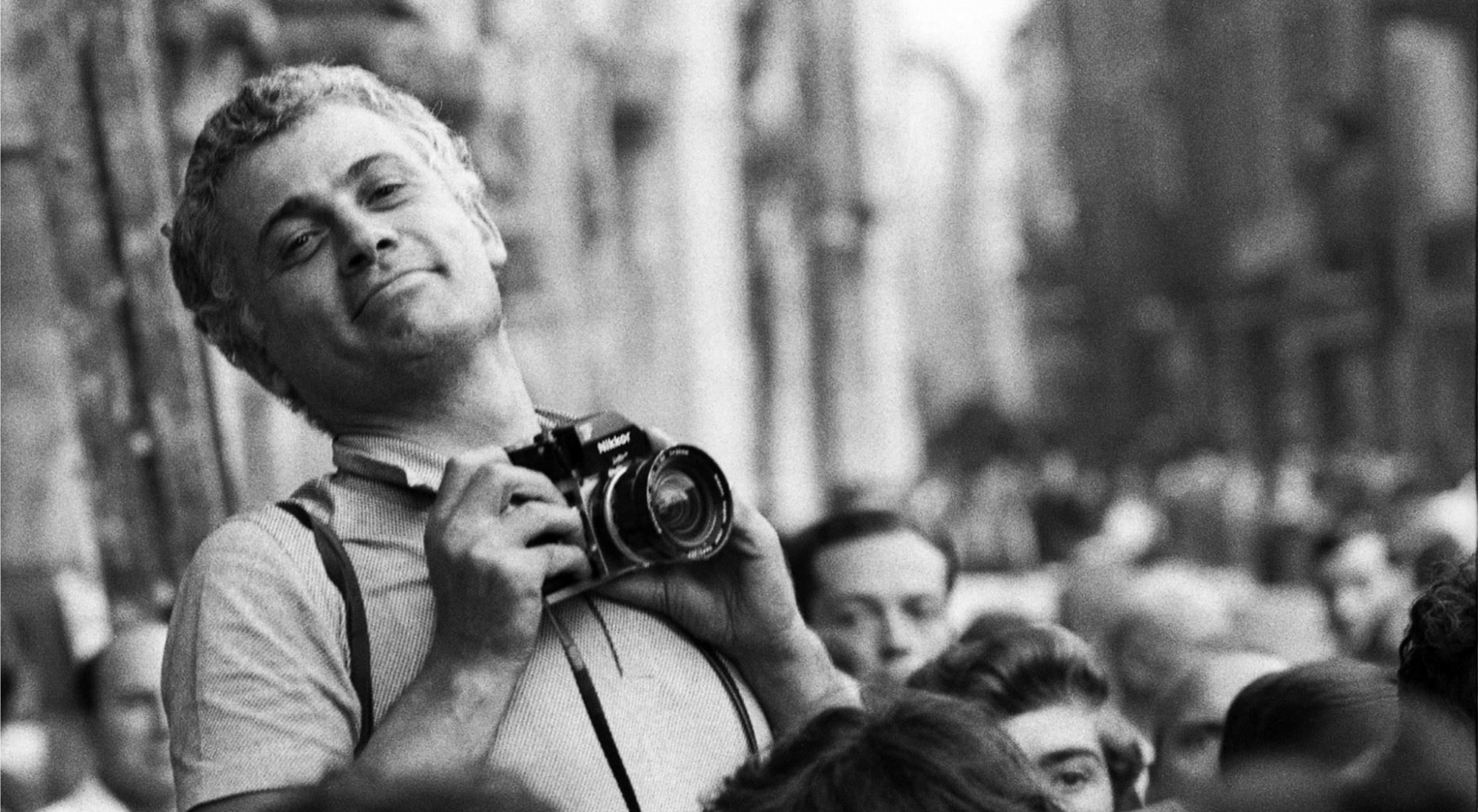

Il suo primo approccio alla fotografia avviene nella Milano del dopoguerra, con immagini che raccontano la periferia cittadina, il bar Jamaica e la stazione Centrale, frequentata da senzatetto. Il 1954 segna una svolta con il reportage alla Biennale di Venezia: “La mia attività ufficiale di fotografo è cominciata con la Biennale di Venezia del 1954; allora non avevo nessuna pratica, e nessun’arte. Ero partito da Milano con Mario Dondero senza una ragione precisa tranne che la voglia di avvicinare questo mondo in una maniera più coinvolgente”.

Tommaso Trini sottolinea come questo primo servizio stabilisca il rapporto privilegiato di Mulas con l’arte: “Col primo servizio realizzato alla Biennale veneziana nel 1954 egli individua subito la sua relazione preferenziale con l’arte, mai trascurata nonostante il successo crescente e più redditizio che gli riserveranno anche i campi della moda, della pubblicità e del teatro […]”.

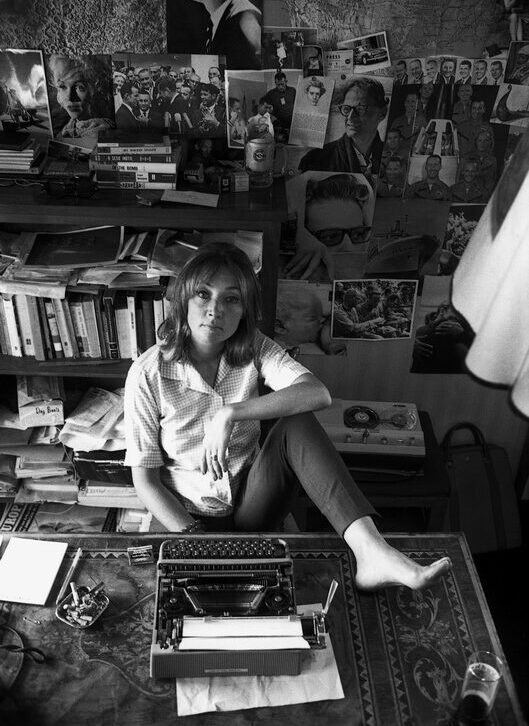

Nel 1955 le fotografie realizzate al bar Jamaica vengono pubblicate sulla rivista “Tutti”, portandolo a una collaborazione stabile con “Settimo Giorno”. Apre il suo primo studio fotografico a Milano, dove sviluppa un forte legame con la camera oscura e la stampa delle immagini. Nel 1958 sposa Antonia Bongiorno, detta “Nini”, che diventa sua collaboratrice e co-gestisce lo studio, punto di riferimento per una nuova generazione di fotografi.

Negli anni ’50 e ’60 lavora anche nel campo della pubblicità e della moda, collaborando con “L’Illustrazione Italiana”, la “Rivista Pirelli” e “Domus”. L’incontro con la stilista Mila Schön segna l’inizio di una collaborazione duratura: “Mulas intreccia i suoi interessi, quello per l’arte e un certo senso neorealista ed etico, quello per il paesaggio urbano e il senso sociale del lavoro, che lo portano a evitare certe abitudini di quegli ambiti, della moda e della pubblicità in special modo, quindi a non esaltare il lusso…”.

Nel 1960 realizza un reportage indipendente a Mosca, documentando una realtà poco conosciuta in Occidente: “immagini che vogliono renderci partecipi di un modello esistenziale, di una vita di relazione, non dell’ironia di un giudice sovramesso o della retorica di una partecipazione asservita sul piano dell’ideologia”.

Nel teatro collabora con Giorgio Strehler, realizzando le fotocronache de L’opera da tre soldi (1961) e Schweyk nella seconda guerra mondiale (1962). Nel 1964, per la messa in scena della Vita di Galileo, sviluppa con Strehler una tecnica fotografica ispirata a Brecht, diventata poi il suo approccio standard alla fotografia teatrale.

Nel 1962 pubblica Invito a Venezia, con introduzione di Peggy Guggenheim, e fotografa il festival Sculture nella Città a Spoleto, documentando il lavoro degli artisti negli stabilimenti industriali. Parlando dell’esperienza di David Smith in una fabbrica abbandonata a Voltri, scrive: “Le macchine dei primi anni del Novecento avevano ancora delle forme antropomorfiche; sono macchine che sembra abbiano gambe, bocche, sessi, sembrano già da sole delle sculture…”.

Nel 1963 incontra Alexander Calder, con cui instaura un legame di amicizia e collaborazione che culminerà nel libro pubblicato nel 1971: “Dalle foto non doveva trasparire altra intenzione che quella di dichiarare il mio amore per la sua opera e la gioia che mi dava la sua amicizia. Un omaggio totale”.

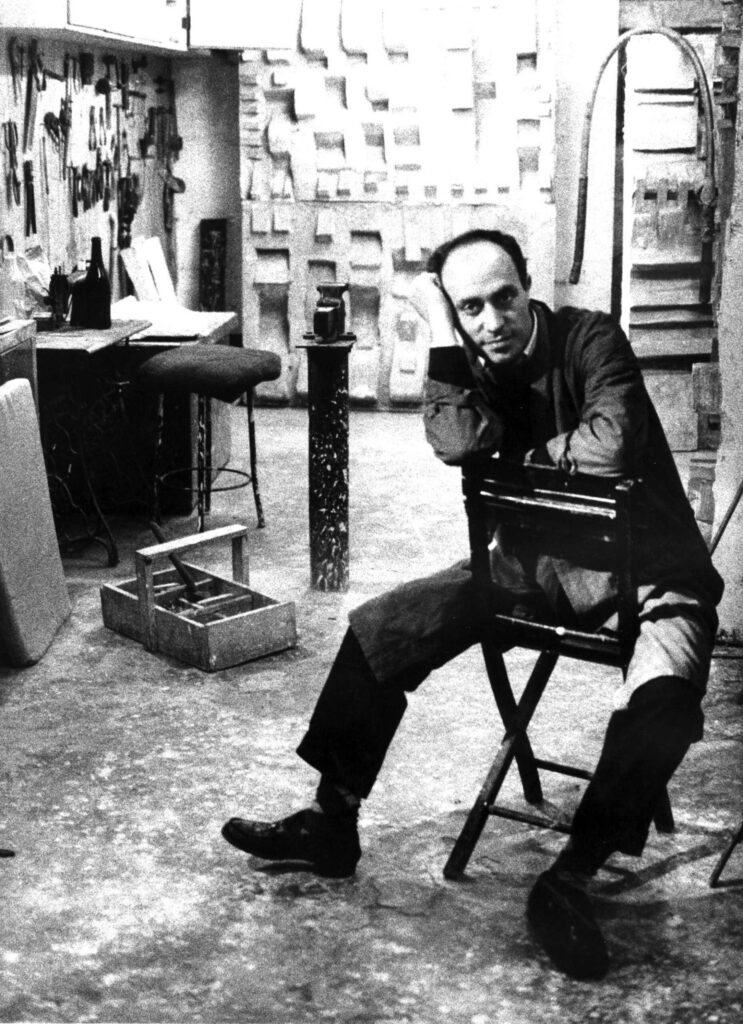

Nel 1964 realizza la serie L’Attesa nello studio milanese di Lucio Fontana, comprendendo la complessità del suo gesto artistico: “Quel quadro mi fece capire che l’operazione mentale di Fontana, che si risolveva praticamente in un attimo, nel gesto di tagliare la tela, era assai più complessa e il gesto conclusivo non la rivelava che in parte”.

Dopo aver visto la Pop Art alla Biennale di Venezia del 1964, si reca a New York per documentare la scena artistica americana. Germano Celant scrive: “Mulas lavora sul significato preliminare del dipingere di Jasper Johns, dà senso all’accumulo caotico di John Chamberlain, ricostruisce filologicamente il procedere scultoreo di George Segal, interpreta la neutralità e l’asetticità di Andy Warhol”. Nel 1967 pubblica New York, the New Art Scene e presenta la mostra New York: Arte e Persone.

Negli anni successivi continua a documentare la scena artistica internazionale e a sperimentare nuove forme di fotografia. Nel 1969 partecipa alla manifestazione Campo Urbano a Como e realizza scenografie fotografiche per il Giro di Vite e il Wozzeck.

Nel 1970 inizia il progetto Un Archivio per Milano, concepito per documentare la città: “Della città vorrei fotografare soprattutto quello che non si conosce; cioè gli interni, le case, quello che non si vede o non si vuol vedere […] vorrei che fosse protagonista una certa struttura portante che chiamiamo città”. Tuttavia, la malattia gli impedisce di completarlo.

Negli ultimi anni sviluppa il progetto delle Verifiche, una riflessione sulla fotografia come linguaggio autonomo: “Mulas riesce a restituire al fotogramma una vita nascosta. Fa irrompere sulla carta sensibile il fuoco di un essere autonomo […]”.

Nel 1973 pubblica La Fotografia, curato da Paolo Fossati, e Fotografare l’arte, scritto in dialogo con Pietro Consagra. Muore a Milano il 2 marzo 1973.

A poche settimane dalla sua morte, l’Università di Parma gli dedica la retrospettiva Ugo Mulas. Immagini e Testi, esponendo per la prima volta la serie completa delle Verifiche. Germano Celant lo descrive come un pioniere: “Critico raffinato e anticipatore sensibile del nuovo statuto estetico e concettuale dell’arte, Mulas intese la fotografia quale ambito imprescindibile per indagare gli sviluppi più fecondi della scena contemporanea”.

Il suo primo approccio alla fotografia avviene nella Milano del dopoguerra, con immagini che raccontano la periferia cittadina, il bar Jamaica e la stazione Centrale, frequentata da senzatetto. Il 1954 segna una svolta con il reportage alla Biennale di Venezia: “La mia attività ufficiale di fotografo è cominciata con la Biennale di Venezia del 1954; allora non avevo nessuna pratica, e nessun’arte. Ero partito da Milano con Mario Dondero senza una ragione precisa tranne che la voglia di avvicinare questo mondo in una maniera più coinvolgente”.

Tommaso Trini sottolinea come questo primo servizio stabilisca il rapporto privilegiato di Mulas con l’arte: “Col primo servizio realizzato alla Biennale veneziana nel 1954 egli individua subito la sua relazione preferenziale con l’arte, mai trascurata nonostante il successo crescente e più redditizio che gli riserveranno anche i campi della moda, della pubblicità e del teatro […]”.

Nel 1955 le fotografie realizzate al bar Jamaica vengono pubblicate sulla rivista “Tutti”, portandolo a una collaborazione stabile con “Settimo Giorno”. Apre il suo primo studio fotografico a Milano, dove sviluppa un forte legame con la camera oscura e la stampa delle immagini. Nel 1958 sposa Antonia Bongiorno, detta “Nini”, che diventa sua collaboratrice e co-gestisce lo studio, punto di riferimento per una nuova generazione di fotografi.

Negli anni ’50 e ’60 lavora anche nel campo della pubblicità e della moda, collaborando con “L’Illustrazione Italiana”, la “Rivista Pirelli” e “Domus”. L’incontro con la stilista Mila Schön segna l’inizio di una collaborazione duratura: “Mulas intreccia i suoi interessi, quello per l’arte e un certo senso neorealista ed etico, quello per il paesaggio urbano e il senso sociale del lavoro, che lo portano a evitare certe abitudini di quegli ambiti, della moda e della pubblicità in special modo, quindi a non esaltare il lusso…”.

Nel 1960 realizza un reportage indipendente a Mosca, documentando una realtà poco conosciuta in Occidente: “immagini che vogliono renderci partecipi di un modello esistenziale, di una vita di relazione, non dell’ironia di un giudice sovramesso o della retorica di una partecipazione asservita sul piano dell’ideologia”.

Nel teatro collabora con Giorgio Strehler, realizzando le fotocronache de L’opera da tre soldi (1961) e Schweyk nella seconda guerra mondiale (1962). Nel 1964, per la messa in scena della Vita di Galileo, sviluppa con Strehler una tecnica fotografica ispirata a Brecht, diventata poi il suo approccio standard alla fotografia teatrale.

Nel 1962 pubblica Invito a Venezia, con introduzione di Peggy Guggenheim, e fotografa il festival Sculture nella Città a Spoleto, documentando il lavoro degli artisti negli stabilimenti industriali. Parlando dell’esperienza di David Smith in una fabbrica abbandonata a Voltri, scrive: “Le macchine dei primi anni del Novecento avevano ancora delle forme antropomorfiche; sono macchine che sembra abbiano gambe, bocche, sessi, sembrano già da sole delle sculture…”.

Nel 1963 incontra Alexander Calder, con cui instaura un legame di amicizia e collaborazione che culminerà nel libro pubblicato nel 1971: “Dalle foto non doveva trasparire altra intenzione che quella di dichiarare il mio amore per la sua opera e la gioia che mi dava la sua amicizia. Un omaggio totale”.

Nel 1964 realizza la serie L’Attesa nello studio milanese di Lucio Fontana, comprendendo la complessità del suo gesto artistico: “Quel quadro mi fece capire che l’operazione mentale di Fontana, che si risolveva praticamente in un attimo, nel gesto di tagliare la tela, era assai più complessa e il gesto conclusivo non la rivelava che in parte”.

Dopo aver visto la Pop Art alla Biennale di Venezia del 1964, si reca a New York per documentare la scena artistica americana. Germano Celant scrive: “Mulas lavora sul significato preliminare del dipingere di Jasper Johns, dà senso all’accumulo caotico di John Chamberlain, ricostruisce filologicamente il procedere scultoreo di George Segal, interpreta la neutralità e l’asetticità di Andy Warhol”. Nel 1967 pubblica New York, the New Art Scene e presenta la mostra New York: Arte e Persone.

Negli anni successivi continua a documentare la scena artistica internazionale e a sperimentare nuove forme di fotografia. Nel 1969 partecipa alla manifestazione Campo Urbano a Como e realizza scenografie fotografiche per il Giro di Vite e il Wozzeck.

Nel 1970 inizia il progetto Un Archivio per Milano, concepito per documentare la città: “Della città vorrei fotografare soprattutto quello che non si conosce; cioè gli interni, le case, quello che non si vede o non si vuol vedere […] vorrei che fosse protagonista una certa struttura portante che chiamiamo città”. Tuttavia, la malattia gli impedisce di completarlo.

Negli ultimi anni sviluppa il progetto delle Verifiche, una riflessione sulla fotografia come linguaggio autonomo: “Mulas riesce a restituire al fotogramma una vita nascosta. Fa irrompere sulla carta sensibile il fuoco di un essere autonomo […]”.

Nel 1973 pubblica La Fotografia, curato da Paolo Fossati, e Fotografare l’arte, scritto in dialogo con Pietro Consagra. Muore a Milano il 2 marzo 1973.

A poche settimane dalla sua morte, l’Università di Parma gli dedica la retrospettiva Ugo Mulas. Immagini e Testi, esponendo per la prima volta la serie completa delle Verifiche. Germano Celant lo descrive come un pioniere: “Critico raffinato e anticipatore sensibile del nuovo statuto estetico e concettuale dell’arte, Mulas intese la fotografia quale ambito imprescindibile per indagare gli sviluppi più fecondi della scena contemporanea”.

Hi, this is a comment.

To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.

Commenter avatars come from Gravatar.